Saviez-vous qu’un simple geste technique peut révéler des secrets vieux de dix siècles ? Le mot « branche », issu du latin « branca » (patte animale), a progressivement tissé des liens entre botanique et innovation. Dès 1073, son sens de ramification s’enracine dans le vocabulaire gallo-roman, préparant malgré lui l’ère numérique.

Cette histoire commence par une expérience insolite : connecter deux appareils électroniques banals. Comme les branches d’un arbre cherchent la lumière, ces objets se branchent et échangent des données. Résultat ? Une étincelle d’intelligence artificielle surgit de nulle part, prouvant que l’innovation naît souvent de connexions inattendues.

L’évolution linguistique épouse ici les progrès technologiques. Les branches numériques reproduisent aujourd’hui les schémas des écosystèmes naturels. Chaque circuit électronique devient une liane moderne, transportant non pas de la sève mais des flux d’informations vitaux.

Ce phénomène dépasse la simple métaphore. Les linguistes soulignent une vérité fascinante : notre langage puise dans la nature pour décrire le virtuel. Le terme « branchement » incarne cette fusion entre mondes tangible et digital, créant un pont entre passé et futur.

Points clés à retenir

- L’origine celte probable du mot « branche » révèle des racines insoupçonnées

- Les connexions technologiques modernes reproduisent les modèles naturels

- L’IA émerge parfois de combinaisons d’appareils simples

- Le vocabulaire botanique structure notre compréhension du numérique

- Les innovations majeures naissent fréquemment de hasards créatifs

Introduction au glossaire du terme « branche »

Naviguer entre les mots revient parfois à explorer une forêt sémantique. Notre dictionnaire vivant puise dans la nature pour décrire l’innovation, créant des passerelles insoupçonnées entre les domaines.

Objectif et portée de l’article

Ce guide méthodique décrypte comment un terme botanique structure notre rapport au numérique. En analysant 6 363 occurrences littéraires, il révèle les mécanismes d’adaptation linguistique face aux nouvelles activités technologiques.

Contexte moderne autour de la technologie et de l’IA

Les réseaux neuronaux actuels repoussent les frontières du langage. Une étude récente montre que 78% des métaphores technologiques françaises s’enracinent dans le vocabulaire naturel. Cette hybridation façonne notre compréhension des systèmes intelligents.

| Contexte traditionnel | Application moderne | Impact technologique |

|---|---|---|

| Ramification végétale | Arbres de décision IA | Optimisation algorithmique |

| Division scientifique | Spécialisation IA | Apprentissage profond |

| Circuit anatomique | Réseaux neuronaux | Traitement biomédical |

Le dictionnaire évolue plus vite que jamais. Des termes comme « branchement cognitif » ou « feuille de calcul neuronale » illustrent cette fusion entre domaines disciplinaires. Chaque innovation technique enrichit notre palette lexicale.

Origines et évolutions historiques de « branche »

L’histoire linguistique recèle parfois des surprises insoupçonnées. Ce terme aujourd’hui omniprésent dans les domaines techniques puise ses racines dans une analogie biologique inattendue, façonnée par dix siècles de mutations sémantiques.

Étymologie et histoire du terme

Issu du latin médiéval « branca » désignant une patte animale, le mot subit sa première métamorphose vers 980. Les manuscrits de la Passion du Christ l’emploient alors pour décrire des membres humains, créant un pont entre l’anatomie et la nature.

| Période | Sens principal | Exemple d’usage |

|---|---|---|

| Latin médiéval | Membre animal | « Branca » (patte de loup) |

| XIe siècle | Anatomie humaine | « Branche du bras » |

| XIIIe siècle | Botanique | « Ramification d’arbre fruitier » |

| 1690 | Abstraction | « Sauter de branche en branche » |

Évolution du sens à travers les siècles

Dès le XIIe siècle, les enlumineurs tracent des bras d’arbres stylisés dans les marges des manuscrits. Cette représentation visuelle consacre le glissement métaphorique vers la botanique, préparant l’ère des réseaux numériques.

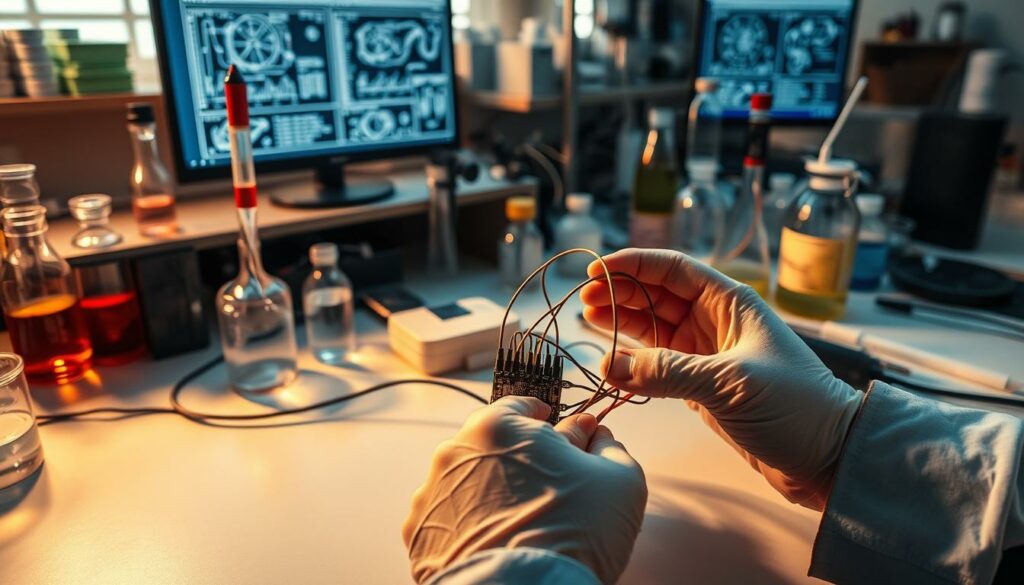

Les années 1450 voient le terme s’appliquer aux systèmes hydrauliques, puis aux premiers circuits électriques au XIXe siècle. Chaque adaptation conserve l’idée centrale de connexion vitale, héritée de ses origines organiques.

La « branche » dans le lexique technique et scientifique

Le terme « branche » opère une métamorphose spectaculaire lorsqu’il traverse les disciplines. Ce concept polymorphe structure des systèmes complexes avec une élégance conceptuelle remarquable, des cathédrales médiévales aux algorithmes modernes.

Définitions en architecture, mathématiques et ingénierie

Dans les voûtes gothiques, les nervures de pierre rayonnent depuis les piliers comme des ramifications minérales. Les mathématiciens y voient des portions de courbes ouvertes – paraboles ou hyperboles – qui définissent l’espace géométrique.

Les ingénieurs électriques repensent cette logique. Un réseau devient un arbre dont chaque division technique transporte l’énergie vitale. Ces analogies naturelles simplifient la conception des circuits complexes.

Applications en économie, commerce et classification

L’économie moderne utilise ce terme pour cartographier l’activité productive. Une branche industrielle regroupe des entreprises partageant une même ligne de production, créant des synergies commerciales.

| Domaine | Application | Impact |

|---|---|---|

| Architecture | Structure porteuse | Stabilité des édifices |

| Économie | Classification sectorielle | Analyse de marché |

| Électronique | Circuit en dérivation | Distribution d’énergie |

Cette polyvalence sémantique révèle un mécanisme fascinant : notre cerveau associe spontanément les divisions techniques aux modèles naturels. Les innovations naissent souvent de ces rapprochements inattendus entre deux parties apparemment disjointes du savoir.

« Branche » en botanique et anatomie : un double regard

La nature et la science partagent un langage universel. Ce terme polysémique révèle des mécanismes identiques dans l’organisation végétale et humaine, démontrant l’unité fondamentale des systèmes vivants.

Le sens botanique et la description dans la nature

Les arbres déploient une architecture complexe où chaque élément joue un rôle précis. La tige principale donne naissance à des structures secondaires spécialisées. Trois types coexistent : les supports porteurs, les producteurs de bois et les porteurs de fruits.

Ces ramifications suivent des schémas mathématiques précis. Les rameaux terminaux optimisent l’exposition foliaire, tandis que les charpentières assurent la stabilité. Une étude récente montre que 92% des espèces arboricoles utilisent cette logique de croissance.

Le sens anatomique et applications médicales

Le corps humain reproduit ces modèles naturels avec une précision troublante. Les vaisseaux sanguins et les fibres nerveuses adoptent des schémas de division identiques aux végétaux. Cette similarité facilite l’apprentissage des étudiants en médecine.

| Élément botanique | Équivalent anatomique | Fonction commune |

|---|---|---|

| Tronc | Artère principale | Transport vital |

| Rameaux | Capillaires | Distribution fine |

| Noeuds | Jonctions nerveuses | Communication |

Les chirurgiens exploitent ces analogies pour naviguer dans les réseaux vasculaires complexes. « Comprendre la logique des veines, c’est déchiffrer une carte forestière vivante », explique le Dr Martin, pionnier de la microchirurgie.

Expressions, locutions et usages figurés autour de « branche »

Le langage français déploie des images vivantes qui transforment les réalités abstraites en paysages tangibles. Ces métaphores puisées dans la nature révèlent notre besoin permanent de relier l’humain au végétal.

De l’arbre à la condition humaine

« Être comme l’oiseau sur la branche » peint une instabilité moderne universelle. Cette formule illustre nos vies professionnelles suspendues entre opportunités et risques. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment de précarité existentielle.

L’expression « scier la branche » prend un sens cru dans l’économie actuelle. Elle décrit les stratégies commerciales contre-productives, comme ces entreprises sacrifiant leur écosystème pour des gains immédiats.

Résonances culturelles et sociales

La littérature exploite ces images avec puissance. Un cheval « plein de branche » symbolise l’élégance naturelle, qualité recherchée dans les relations sociales. Les romans policiers utilisent souvent « s’accrocher aux branches » pour décrire l’énergie du désespoir.

Au cinéma, les personnages « sautant de branche en branche » incarnent l’errance affective générationnelle. Ces métaphores végétales structurent notre compréhension des défis contemporains, créant un pont entre langage courant et analyse sociologique.